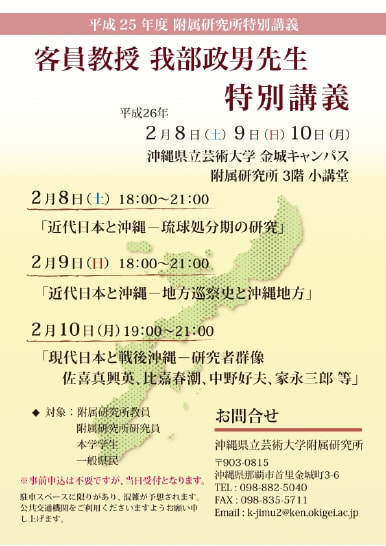

平成25年度 特別講義

『客員教授 我部政男先生特別講義』

※全3回の講座が終了致しました。延べ86名の方が受講されました。ありがとうございました。

【と き】2月8日(土)18:00〜21:00

2月9日(日)18:00〜21:00

2月10日(月)19:00〜21:00

【ところ】附属研究所3F 小講堂

(芸大首里金城キャンパス内)

【対 象】附属研究所教員、附属研究所研究員、本学学生、

一般県民

【受講料】無料 ※事前申込は不要ですが当日受付となります

|

2/8(土)

|

「近代日本と沖縄 − 琉球処分期の研究」

|

|---|---|

|

2/9

(日)

|

「近代日本と沖縄 − 地方巡察史と沖縄地方」

|

|

2/10(月)

|

「現代日本と戦後沖縄 − 研究者群像、佐喜真興英、比嘉春潮、中野好夫、家永三郎 等」

|

『国際協力と地域文化』

今回の講座では、国際協力機構(JICA)、青年海外協力隊の活動経験者を招き、国際協力活動の概要と事例紹介を行いながら、沖縄発の国際協力の方法を考えるきっかけをつくります。

※全6回の講座が終了致しました。延べ69名の方が受講されました。ありがとうございました。

【と き】1月30日(木)31日(金)

2月7日(金)14日(金)19:00〜21:00

2月22日(土)15:00〜19:00

【ところ】附属研究所2F AV講義室

(芸大首里金城キャンパス内)

※ 2/7(金)の会場は附属研究所3階 小講堂に変更となりました

【対 象】一般県民 【定 員】40名

【受講料】無料

|

1/30(木)

|

「日本における開発援助の現状」

高砂 大(国際協力機構職員)

|

|---|---|

|

1/31(金)

|

「中米地域における国際協力機構の事例研究1」

高砂 大(国際協力機構職員)

|

|

2/7(金)

|

「モザンビークにおける青年海外協力隊体験」

古謝 麻耶子(附属研究所共同研究員)

|

|

2/14(金)

|

『モザンビークの地域文化と日本からの国際協力』

古謝 麻耶子(附属研究所共同研究員)

|

|

2/22(土)

|

『中米地域における国際協力機構の事例研究2』

『日本による開発援助の可能性』

高砂 大(国際協力機構職員)

|

【申込方法】①お名前(ふりがな)②〒ご住所 ③ご連絡先(お電話番号、メールアドレス等)を明記のうえ、はがき・FAX・e-mailのいずれかにて下記宛にお申込みください。

※当日受付も可能です

沖縄県立芸術大学附属研究所

〒903-0815 那覇市首里金城町3-6

TEL:098-882-5040 FAX:098-835-5711

E-mail:k-jimu2@ken.okigei.ac.jp

平成25年度 公開講座

『織物入門講座』

※17名の方が参加、10名の方に修了証が授与されました。ありがとうございました。

【と き】10月20日(日)、27日(日)

11月9日(土)10日(日)

13:00〜16:00

【ところ】附属研究所3F 小講堂

(芸大首里金城キャンパス内)

【対 象】一般県民 【定 員】15名

【受講料】2500円 (中高生は無料体験コース 材料費のみ)

【材料費】1000円程度

【申込締切】10月11日(金)

【もってくるもの】ハサミ、定規(20cmから30cm)

洗濯バサミ

|

10/20(日)

|

「錘機を使ったコースターつくり」

講師:新田 摂子

(附属研究所共同研究員)

|

|---|---|

|

10/27(日)

|

「カード織でストラップを織る」

講師:花城 美弥子

(本学工芸専攻染織コース講師)

|

|

11/9(土)10(日)

|

「ペンケース(袋織)に挑戦」

講師:柳 悦州

(附属研究所教授)

|

平成25年度 文化講座3

『元沖縄県副知事の語る沖縄への思い』

※事前申込は不要です

※全3回の講座が終了致しました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

【と き】10月15日、22日、29日(火)

18:30〜20:00

【ところ】附属研究所3F 小講堂

(芸大首里金城キャンパス内)

【対 象】一般県民 【定 員】100名

【受講料】無料

|

10/15(火)

|

「沖縄振興と基地問題」

牧野浩隆氏 副知事(1999-2007)

|

|---|---|

|

10/22(火)

|

「沖縄初の女性副知事体験談」

尚 弘子氏 副知事(1991-94)

|

|

10/29(火)

|

「私の政治・行政体験談」

比嘉幹郎氏 副知事(1979-85)

|

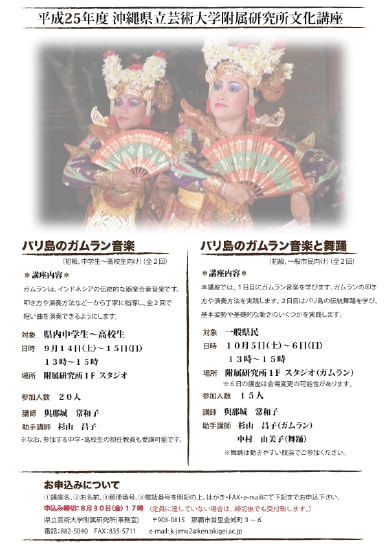

平成25年度 文化講座2

『バリ島のガムラン音楽(初級)』

※全4回(講座① 2回、講座② 2回)の講座が終了致しました。延べ29名の方が受講されました。ありがとうございました。

バリ島のガムラン音楽初級講座を二つの対象(中学生〜高校生、一般市民)に分けて開催致します。

講座① 「バリ島のガムラン音楽(初級、中学生〜高校生向け)」

ガムランは、インドネシアの伝統的な器楽合奏音楽です。

本講座では、バリ島のガムランを演奏します。

叩き方や演奏方法など一から丁寧に指導し、全2回で短い曲を演奏できるようにします。

【と き】9月14日(土)、15日(日) 13:00〜15:00

【ところ】附属研究所1F スタジオ

(芸大首里金城キャンパス内)

【対 象】県内中学生〜高校生

【定 員】20名

【申込〆切】2013/8/30(金)

講座② 「バリ島のガムラン音楽と舞踊(初級、一般県民向け)」

本講座では、1日目にガムラン音楽、2日目にバリ舞踊の基礎を学びます。

ガムランは、インドネシアの器楽合奏音楽です。叩き方や演奏方法など一から丁寧に指導し、短い曲を 演奏できるようにします。バリ島の伝統舞踊は、アグムと呼ばれる基本姿勢や決まった一連の動き、ま た目の動きなどがあります。その基礎的な動きのいくつかを実践します。

【と き】10月5日(土)、6日(日) 13:00〜15:00

※台風23号接近のため、10月26日(土)27日(日)

13:00〜15:00に変更となりました。

【ところ】附属研究所1F スタジオ

(芸大首里金城キャンパス内)

【対 象】一般県民

【定 員】15名

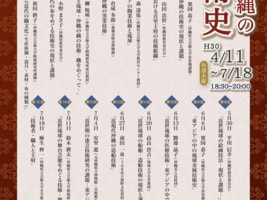

平成25年度 文化講座1

『宮古の歴史と文化』

※全14回の講座が修了致しました。延べ1,483名の方が受講されました。

本講座は、定員をはるかに超える受講申込があった為、資料のみのお渡しやキャンセル待ちでの対応となった皆様につきましては、ご意向に添える事が出来ず誠に申し訳ございませんでした。

今回の講義では、『宮古の歴史と文化』をテーマに取り上げ、宮古の人々や宮古出身者はもとより、宮古以外の方々が宮古に対する認識を深めることを目的としています。

講義の内容は、宮古の歴史・考古・言語・民俗・歌謡・神話・民話・音楽・工芸と多岐にわたる内容です。現在の宮古研究の到達点やこれからの方向性を探ります。

【と き】19:00〜21:00

【ところ】附属研究所3F 小講堂

(芸大首里金城キャンパス内)

※当講座の第4回目(5/8)から会場移動のご案内をしておりましたが、諸般の都合により第5回目(5/15)からとなりました。

新会場は、当蔵キャンパス一般教育棟3階大講義室です。

受講生の方へは、大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願い致します。

【対 象】本学学生、一般県民

【定 員】100名

|

4/17

|

「宮古の歴史と文化」

仲宗根将二(宮古島史編纂委員長)

|

|---|---|

|

4/24

|

「考古資料に見る宮古」

下地和宏(宮古郷土史研究会会長)

|

|

5/1

|

「古琉球・近世琉球期における宮古社会の諸相」

豊見山和行(琉球大学教授)

|

|

5/8

|

「人頭税と博愛美談」

平良勝保(沖縄県労働金庫)

|

|

5/15

|

「宮古の御嶽と祭祀」

本永清(宮古の自然と文化を考える会)

|

|

5/22

|

「宮古島 魂の物語 ---祖神を抱いて生きる---」

奥濱幸子(民俗研究家)

|

|

5/29

|

「ニコライ・ネフスキーと若水の神話」

宮川耕次(宮古郷土史研究会)

|

|

6/5

|

「宮古の歴史伝承世界」

下地利幸(宮古郷土史研究会)

|

|

6/12

|

「宮古歌謡の研究」

上原孝三(沖縄文化協会)

|

|---|---|

|

6/19

|

「宮古方言の特徴」

野原優一(沖縄言語センター)

|

|

6/26

|

「宮古におけるシャーマニズムの世界」

佐渡山安公(民俗研究家)

|

|

7/3

|

「宮古の機織り一地機について」

仲間伸惠(宮古織物研究会)

|

|

7/10

|

「宮古の民俗音楽」

狩俣康子(民俗音楽研究家)

|

|

7/17

|

「世界の視線からみた宮古研究」

上原孝三(沖縄尚学高校)

|